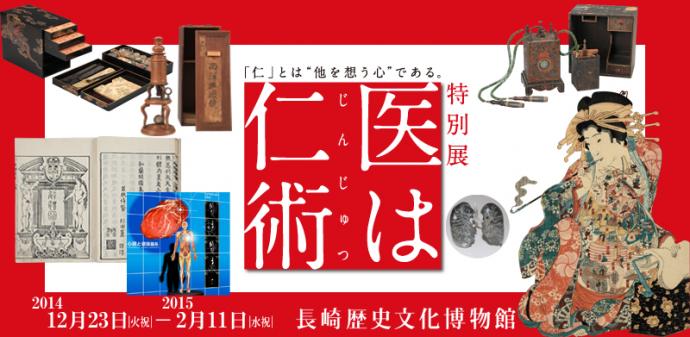

特別展「医は仁術」

2014年12月23日(火) 10:00 ~2015年2月11日(水) 18:00

- カテゴリ

- 個展・グループ展・展示会

- タグ[編集]

- このページにタグをつけてみませんか?

日本の医学研究の始まりは江戸時代に遡ります。1774年に杉田玄白などが翻訳した『解体新書』をきっかけに、西洋医学が急速に日本中に広がり、人体解剖が行われるようになりました。本展では、解剖図や江戸時代の医療器具などを展示し、漢方と蘭方を日本人がどのように独自に進化させてきたかを探ります。

| 編集者 | |

|---|---|

| エントリー機能 | エントリー機能を使わない |

| エントリー掲載の承認 | エントリーしたら自動的にエントリー一覧に掲載 |

| アート掲載 | OFF |

| アート掲載の承認 | 投稿したら自動的に出展作品一覧に掲載 |

イベントDATA

日本における医は、中国や朝鮮半島、さらにヨーロッパから伝えられ、江戸時代という平和な世のなかで独自に発展してきました。東西からもたらされた様々な知識と技術に基づいていますが、人々が安心に社会生活を営むための「仁術としての医」が基本的理念となっています。

江戸時代の人々は、長崎に輸入された漢籍・蘭書から医に関する知識、そして理念を学ぼうとしました。当初、医を受けることが出来たのは一部の人たちであり、また伝来した医術をそのまま受け入れ実践する中で始まりました。やがて医術も日本独自に発達し、一部の人の知識であった医術知識が様々な形で社会に広がり、養生のような予防医学的概念も形成されました。例えば山脇東洋が日本初の人体解剖をおこない、その情報により各地で解剖がおこなわれるようになりました。また、杉田玄白らが翻訳した『解体新書』は、蘭学が急速に日本中に広まるきっかけとなりました。人々を救うために、正しく人体がどのような構造であるかの解明が、漢方医らも含めて始まっていたのです。さらに中国の人痘、西洋の牛痘は、その効用が認められるとすぐに幕府も率先して普及に努めました。これらの医術の普及は漢方・蘭方を問わない医師の仁の心と、養生のように誰もが少なからず医の知識を持つ社会体制があったからなのです。

幕末から明治維新後にかけて、漢方に代わり西洋医学が中心となります。オランダ人医師ポンペや松本良順はその近代化と発展に尽力し、長崎は近代医術の出発点となりました。

本展では、当時の希少な解剖図などの史料の他、江戸時代の医療道具等も展示し、中国から来た漢方と西洋から来た蘭方が、「医は仁術」が実践された日本で、いかに独自に発展して人々を救ってきたかを探ります。 長崎会場では、長崎歴史文化博物館・長崎大学の収蔵資料を中心に、東西から日本へもたらされた医術の情報や漢方薬種などの貿易、さらには日本における近代医学の起源となった医学伝習所など、「医は長崎から」の姿を紹介します。

| 開催日 | 2014年12月23日 10:00~2015年02月11日 18:00 |

|---|---|

| 会場 | 長崎歴史文化博物館 |

| 会場住所 | 長崎県長崎市立山1-1-1 地図 |

| 地域 | 九州 / 長崎 |

長崎歴史文化博物館さんが投稿したその他のイベント

このイベントに関連するブログ

まだこのイベントが書かれたブログはありません。

このイベントに対するみんなのコメント

会員登録をしてコメントしよう!

同じカテゴリーのイベント

~

2025年12月21日(日) 17:00

北山麻衣子 Solo Exhibiti...

花々の瑞々しさや美しさを表現。当ギャラリー初のいけばな展

~

2025年11月30日(日)

NARITA ART RUNWAY

キャリーケースをテーマに、全179作品から選出された大賞・佳作受賞作品を展示いたします。

~

2025年11月30日(日) 19:00

桐。個展「Itai」

いたい いたい いたい いたい ここに居たい ジクジクと痛む胸を押さえながら それでも ...

~

2025年12月21日(日)

C7個展 「ASSEMBLING EM...

五感が拾い上げる形や文化や様式、名も知らぬ事象や現象のすべてが私の内側へ押し寄せ混ざり合う。 ...